“斜沟青年,敢想敢拼;创新赛场,我必争先!”这声回荡在西山青年创新大赛现场的口号,正是山西焦煤西山煤电斜沟矿青年代表队斩获佳绩的铿锵誓言。他们凭借自主研发的《矿用通讯沿线故障快速检测与教学一体化装置》,从37个项目中脱颖而出,勇夺二等奖。这份荣誉的背后,是一支名为“抢修组”的青年技术尖兵,从解决井下困境到站上领奖台的奋斗故事。

从“等米下锅”到主动破局

随着斜沟矿大量投用先进采掘设备,井下电气维修一度成为卡住生产的“喉咙”。“设备一罢工,等厂家技术人员最快也要两三天,”电气服务中心主任梁里鹏回忆道,“那时候我们深刻意识到,没有自己的技术保障,永远只能被动‘等米下锅’。”

为扭转局面,斜沟矿成立电气服务中心(抢修组),并以此为基础孵化出“梁里鹏职工创新工作室”。这支由全国劳模梁里鹏领衔,赵诚、王成福等技能大赛获奖者组成的团队,决心攻坚“井下通讯故障排查”这一老大难问题。

一星期“连轴转”与半毫米的坚持

“传统方法排查故障,就像大海捞针,效率太低。”梁里鹏说。团队立志研发一款集检测与教学功能于一体的创新装置。

研发之路布满荆棘。团队从零起步,自主设计原理、手工打造样机,数百个零部件均由成员亲手焊接。为测试装置,他们开启“井上井下连轴转”模式:白天研究原理,下班后深入井下,利用检修班的短暂窗口现场实测。“我们只能抓住停机检修的几小时做试验。”梁里鹏坦言,“发现问题就立刻升井改进,再下井验证,就这样连续奋战了一个礼拜。”

装置功能稳定后,团队对外壳的追求近乎“执念”。为让装置“既上得了厅堂,又下得了厨房”,他们自掏腰包,联系厂家反复定制。第二轮外壳制作时,团队发现一个接口有半毫米的错位导致密封不严。当时已是凌晨,有人提议“算了,不影响用”。但梁里鹏坚决地说:“我们的作品,代表斜沟矿的标准,差一丝一毫都不行。”就为这半毫米,团队又奋战了三个通宵,直到赛前一天最终版本才送达。他们连夜完成组装测试,星夜兼程赶往太原参赛。

七倍效率与“授人以渔”的传承

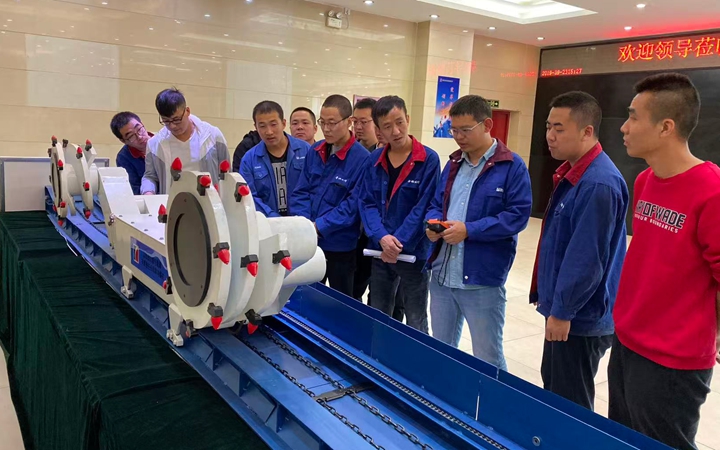

这款凝聚心血的作品不负众望。它能对复杂的七芯电缆进行快速绝缘遥测,智能识别故障芯线,将排查效率提升7倍。更难得的是,它还能模拟短路、断线等井下常见故障,成为一个“能讲课的实训平台”,实现从“快速修好”到“教会更多人”的转变。

目前,该装置已广泛应用于斜沟矿实际生产,不仅解决了故障排查的痛点,更成为技术传承的载体,持续为矿山安全生产创造价值。

如今,这个当初差点因“半毫米”被妥协的装置,已成为斜沟矿的技术名片。当被问及是什么支撑他们走过那段最难的时光时,团队成员赵诚笑了笑说:“没想那么多,就是不想再让兄弟们因为一个简单的故障,在井下干等着。”

从被动等待到自主研发,从技术依赖到创新引领,这句朴实的话,道出了斜沟矿这支青年创新团队最内核的驱动力。他们用行动证明:真正的创新,源于一线痛点,成于不懈坚持。这支敢想敢拼的青年队伍,正为矿山智能化建设注入源源不断的青春动能。

返回顶部

返回顶部